Windrow Gardening

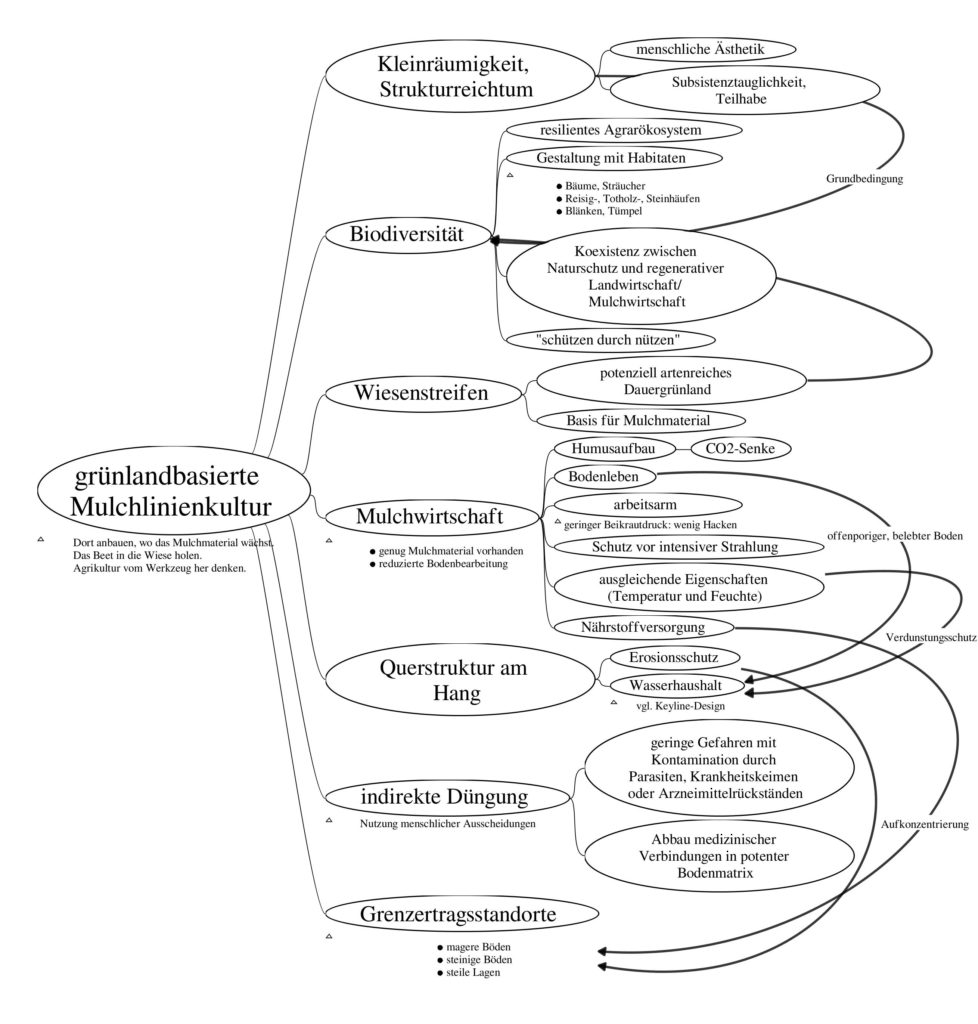

„grünlandbasierte Mulchlinienkultur“ nach Botan Anderson

Direkter Anbau von Kartoffeln und Kürbis im Mulchmaterial der Mähschwaden; Quelle: https://www.onescytherevolution.com/windrow-gardening.html (13.11.2022)

Dort anbauen, wo das Mulchmaterial wächst.

Im Sommer 2021 kam mir beim Nachsinnieren nach einer sinnvollen Mähgutverwendung von artenreichen Wiesen ausgerechnet beim Anblick einer horizontal, durch Viehtriften und lockere Streuobstreihen, geprägten steilen Weide der Gedanke, dass es interessant sein könnte, einfach das Beet in die Wiese zu holen, dort das Schnittgut als Mulchmaterial zu nutzen und Transportwege zu minimieren – ein Gedanke, den sicherlich viele hatten und praktizierten. Sinnigerweise sollten es abwechselnd schmale, mehr oder weniger höhenlinien-parallel verlaufende, Streifen aus Wiese und Beet im Keyline-Design sein, um den Wasserhaushalt positiv zu beeinflussen. Die vage Idee verlor ich jedoch wieder aus den Augen, auch aus Mangel an Flächen. Das änderte sich, als ich die Seiten von Botan Andersen entdeckte:

https://www.onescytherevolution.com/windrow-gardening.html

Botan Andersen beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Permakultur und bewirtschaftet seit 2001 eine „scythe based natural farm“ in Minnesota, USA. Er spricht auf seiner Webseite von der Bedeutung von Appropriate Technologie, von niederschwelliger, verfügbarer Technik für kleine landwirtschaftliche Betriebe. Mit der Kulturtechnik der Handsense ist er auf seiner Farm seit langem intensiv am Experimentieren und Arbeiten.

Auf der Suche nach einer sinnvollen und arbeitssparenden Verwendung für das Schnittgut von Grünland kam Botan Andersen vor gut zehn Jahren auf das Anbauverfahren „Windrow Gardening“. Der Gedanke dabei ist, dort anzubauen, wo das Mulchmaterial wächst und dabei auch noch die Arbeitsweise der Sense intelligent zu nutzen, indem sie beim Mähen das Schnittgut in Schwaden (Windrows) legt. Ein Doppelschwad, also zwei durch beidseitiges Mähen entstehende parallel aneinander liegende Schwaden, bildet die Grundlage für eine Kulturreihe im Mulchanbau. Durchwachsende Wiesen- und Beikräuter werden durch mehrmaliges „Nachschwaden“/ Mähen in der Anbausaison unterdrückt. Dabei ist die Verfügbarkeit von Mulchmaterial, ein vermutlich häufig limitierender Faktor, weitgehend gegeben und kann, in Grenzen, durch die Breite der gemähten Streifen angepasst werden. Vor allem aber fallen die Transportwege weg.

Dadurch können die Vorteile einer Mulchwirtschaft weitgehend zum Tragen kommen und so Humusaufbau, Wasserhaushalt, Nährstoffversorgung und Bodenleben positiv beeinflussen, bei relativ geringer Arbeitsintensität und dem Einsatz von konvivialer, subsistenztauglicher Technologie. Werden die Doppelschwaden in hängigem Gelände, quer zum Hang, in sogenanntem „Keyline-Design“, angelegt, wird der Wasserhaushalt zusätzlich positiv beeinflusst.

Für mich ist das Konzept, das ich bisher nur von Botan Andersons Webseite (bisher ohne eigene Praxiserfahrung) kenne, auch eine mögliche Chance für eine attraktive Verwendung des Aufwuchses artenreichen Grünlands und damit eine Chance für den Naturschutz. Wobei hier die Frage bleibt, welche Auswirkungen die Anbauweise auf die Vegetation von artenreichen Mähwiesen(-streifen) hat. Ebenso bleibt fraglich, ob sich die naturschutzfachlichen Mahdtermine und -frequenzen mit dem zeitlichen und mengenmäßigen Bedarf an Mulchmaterial vereinbaren lassen.

Etwas weiter gedacht könnte es beim Windrow Gardening in fossilfreien Zeiten, in denen Probleme der Eutrophierung vermutlich der Vergangenheit angehören, eventuell ein weiteres Potenzial im Bereich der Düngung geben. So scheitert die Nutzung von „menschlichem Mist“ bisher, nicht nur, an rechtlichen Hürden. Das Problem der Kontamination der Anbaukulturen mit Krankheitskeimen, Parasiten und Arzneimittelrückständen könnte mit einer indirekten Düngung umgangen oder zumindest reduziert werden. Werden nur die Wiesenstreifen gedüngt, kommen die Nährstoffe über den Umweg des Mulches auf/ an die Kulturen. Das rege Bodenleben im Grünland dürfte im Laufe der der Zeit auch zähere Verbindungen aus Arzneien knacken, abbauen und eine Anreicherung in den Wiesenstreifen verhindern.

Durch die systembedingte Aufkonzentrierung der Nährstoffe aus der Fläche innerhalb der Anbaureihen, durch eine mögliche zusätzliche (indirekte) Düngung, durch die erosionshemmende Struktur der Grünlandstreifen bzw. Kulturreihen an sich, wäre das Konzept unter Umständen auch für magere, steinige Grenzertragsstandorte auf hängigen, steilen Standorten interessant. Hier wäre es für den Naturschutz eine Chance, wenn Magerrasen und regenerative, aufbauende Agrikultur konstruktiv zusammentreffen würden und „künstliche Landschaftspflege“ hier gegebenenfalls nicht mehr nötig werden könnte. Nicht zuletzt würde sicherlich die ökologische Resilienz des Anbausystems durch seinen Strukturreichtum und seine Biodiversität unterstützt werden.

Ergänzend schlage ich für den fachlichen Gebrauch den, wie ich finde, umfassender greifenden und präziseren Begriff der „grünlandbasierten Mulchlinienkultur“ anstatt des Windrow Gardenings vor. Denn für mich ist nicht der (raffinierte) arbeitsparende Effekt der Nutzung des Schwads die zentrale Charakteristik, sondern die Integration von linearen (einreihigen) schmalen Beeten in das Grünland mit all den daraus resultierenden positiven Effekten. Theoretisch könnte ein großer Mulchbedarf, der nicht über eine ökologisch bedenkliche Erhöhung der Mahdfrequenz gedeckt werden soll, auch über mehrere aneinander grenzende Mähbahnen kompensiert werden. Dann müsste allerdings zusammengerecht werden und es wäre kein echter Schwad (windrow) mehr. Ansonsten ist der Begriff Windrow Gardening deutlich griffiger und damit für die „landläufige Verwendung “ wohl geeigneter.

Mich fasziniert diese Anbaumethode auch wegen ihrer Niederschwelligkeit. So braucht es im wesentlichen nur eine Handsense, einen Rechen und vielleicht eine Hacke. Die Kulturtechnik ist einfach vermittelbar und vermutlich relativ extensiv, was den Arbeitseinsatz angeht.

kritische Aspekte

Bis hierhin ist es für mich nur Theorie, die auf eine Überprüfung in der (eigenen) Praxis wartet und Fragen aufkommen lässt:

- Mulchbedarf bzw. Verhältnis von Mulchreihe und Wiesenstreifen?

- geeignete Kulturen für die Mulchwirtschaft (klassisch einjährige, aber auch Mehrjährige)

- Schnecken und Mäuse lauern auf hunderten von Metern: Verhältnis Fläche zu Außengrenzen

- Wildverbissproblematik durch eine geringe Kulturpflanzendichte und eine entsprechend große Flächen, die relativ große Aufwände für ein Einzäunen bedeuten würden

- rechtliche Hürden: Grünlandumbruchsverbot bei einer geplanten Etablierung in eine bestehende Wiese

– auch wenn sie z.B. bisher häufig geschnitten und gemulcht wurde, entsprechend artenarm ist und die Perspektive einer Schnittgutverwendung und der damit einhergehenden partiellen Aushagerung in Kombination mit einer tragfähigen langfristigen Perspektive eine Verbesserung des ökologischen Zustandes bewirken könnte - Der Einfluss von Wiesensaatgut, das bei biodiversitätsfreundlichem Schnittzeitpunkt vermehrt anfällt, auf den Beikrautdruck

Fläche für Anbauversuch gesucht

- 0,10-0,20 ha große Ackerfläche (Grünland) in der Region Freiburg; vorzugsweise auf Grenzertragsstandort in unattraktiver Hanglage – nicht zuletzt wegen der Pachtkosten

- Anbauversuch mit der Erstellung von Open Source Infomaterial zur weiteren Verbreitung des Ansatzes

==> Kontakt